温暖化環境への応答 †

森林に対する国民への期待は、2007年の内閣府の調査では、明治以降一貫して第1位であった土砂流出防止機能から、温暖化低減(=吸収)機能へ移った。なお、2003年の調査では第2位であった。京都会議でのCO2排出量削減目標6%のうち3.8%(きづかいサンキュー)が森林に期待されている(*)。

温度上昇現象だけに注目すれば、生育期間が延長され成長に有る程度プラスに働く事になろうが、樹木は高CO2環境にどの様な順化が見られるのか。また、巨大な樹木集団である森林のCO2固定機能には、どの様な影響があるのか。ここでは個体レベルに注目した生理的応答を[個葉・個体・群集の]3つのレベルから概説したい(小池 2004, 2006)。森林としての炭素固定機能については、人工林の機能を参照下さい。

- (*):森林による削減目標の3.8%に、温暖化を止めようとする気持ちをほんの少しだけ足せば、CO2を吸収する日本の森林への感謝(サンキュー)となるのです。目標の1.300万炭素トンの達成に向かって、国産材製品を身近にもっと取り入れて欲しいという願いを込めて、3.9%です(温暖化環境での木材生産)。

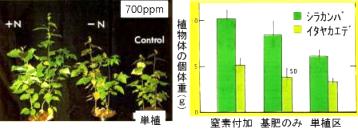

高CO2×窒素沈着の影響評価 †

個葉レベル †

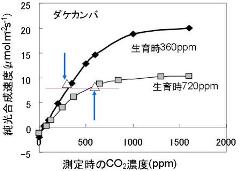

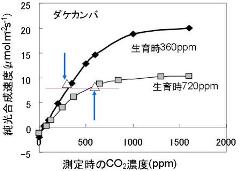

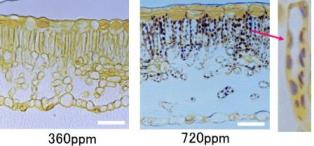

CO2吸収は光合成作用に依存する。基質であるCO2濃度の増加に従って光合成速度も増加すると考えられ(Lemon 1983)、Acock and Allen (1985)は光と同じく線形要因と類型化していた。しかし、潜在的光合成速度(Potential photosynthesis)の用語があるように(Aoki and Yabuki 1977)、一定期間、高CO2環境に順化すると植物は種固有の光合成速度を示す(下図左)。この現象はアラスカでのワタスゲ属に対する680ppmのCO2付加実験(対照350ppm)から初めて指摘され、Homeostatic adjustment (恒常性維持機能)として紹介された(Tissue and Oechel 1987)。その後、Down Regulation(負の制御)として説明された(小池 2004, 2006)。下図左の中の△は生育時のCO2濃度であり、その値を結ぶとCO2処理にかかわらず同じような光合成速度を示す。

「恒常性維持機能」の例 ヨウ素−デンプン反応による過剰集積の例(Fukatsu et al. 未発表)

Down Regulation(負の制御)の原因としては、葉緑体中にデンプンが過剰に集積しCO2の拡散の妨げになること(上図右)、個葉および個体の窒素濃度が低下する(Koike 1993)ことと光合成タンパク・ルビスコ合成が抑制される結果とも考えられている(Fukatsu et al. 未発表)。

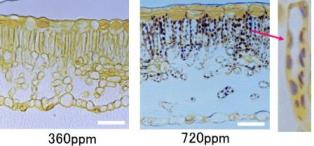

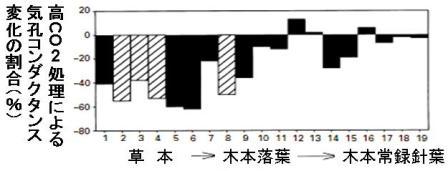

もう1つ興味深い現象がある。個葉の蒸散速度(気孔コンダクタンス)は高CO2条件では低下する(Zieger et al. 1988, Koike 1993)。従って個葉レベルでの水利用効率は高CO2条件では、窒素利用効率と同様に上昇する。ここで、個体レベルへの拡張の可能性を調べた。

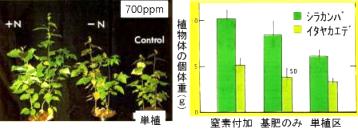

個体レベル †

個葉レベルでの生理現象は個体レベルでも認められるのか?高CO2での気孔コンダクタンス(通道性)の低下は、通水を担う針葉樹(ヨーロッパトウヒ)の木部構造・仮道管(大部分の広葉樹は道管)への影響が指摘された(Hättenschwiler, et al. 1996)。そして、この現象は単位体積当たりの炭素固定量が木部構造を介して増加する可能性を示唆した。この傾向は多くの植物種でも指摘された(Saxe et al. 1998)。

高CO2における気孔コンダクタンス(Saxe et al. 1998)

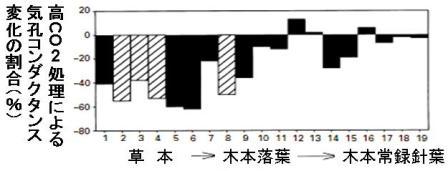

しかし、これまでの研究結果には一貫した結果が得られず、太い道管で通水を行う環孔材樹種においても道管径が小さくなる種や変化のない種がある(Yazaki et al. 2005)。一方、大部分の樹種では高CO2条件で分枝が生じ個体の葉面積は増加する(Koike 1995, Koike et al. 1995)。この現象は熱帯降雨林でのバイオマスデータを基礎にOikawa(1985)によって推定された。このため個葉レベルでの蒸散速度の低下は、葉数が増加することで相殺される可能性がある。最近、Eguchi et al. (in press)は、個葉レベルの蒸散速度の低下が葉柄の構造に影響をもたらすことを発見した。これは、個葉レベルと個体レベルでの「矛盾」点の原因を解決したことを意味する。現在、木部構造の解析も並行して実施している(江口則和、渡邉陽子)。既に,

共同研究者である船田 良教授を初めとする東京農工大学植物資源形成学グループによって、2004年度までの知見は集約された(Yazaki et al. 2005).

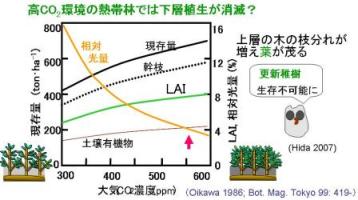

高CO2環境と森林のLAI(単位面積当たりの葉面積)(Oikawa 1986) 高CO2での枝の増加(Koike et al. 1995)

群集レベル †

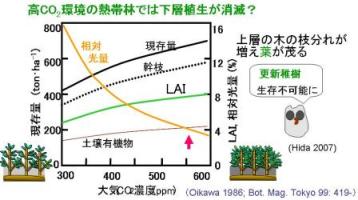

Oikawa(1986)は、森林上層木の葉が繁茂することによって下層へ透過する光量が減少する結果、更新した稚樹が生存できない明るさ(rPPF<5%)(*)に達するのは、大気CO2濃度が550ppmに達する時点であることを予測した。これは、少なくても種レベルでの多様性が損なわれることを指摘した研究であると解釈できる。一方、東北地方のCO2噴出孔周辺の林床には、明らかに陽性であるイタドリが生育している事実から、高CO2環境でも何らかの順化現象が予測された。Hida(2007)はFACEと制御環境の実験から、個葉の光呼吸速度が抑制され、光−光合成曲線の初期勾配の増加によって弱光域での光利用効率の上昇を明らかにした。従って、種レベルでの生物多様性は高CO2環境でも維持される可能性が示唆される。

- *:rPPF= relative Photosynthetic Photon Flux (相対的光合成有効放射束,フラックス)

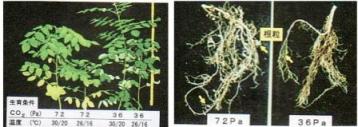

生物間相互作用の視点 †

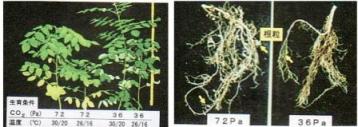

高CO2環境では、多くの植物葉のC/N比が増加し炭素骨格の二次代謝産物が増加して葉の被食防衛能力は増加すると予測される(小池 2006)。一方、宿主の光合成速度(ソース:光合成生産する部位)は一時的には増加するため、共生する菌類(外生菌根菌や根粒菌、Frankia属菌)はシンク(光合成産物を消費する器官)の活性が上昇する。特に窒素固定菌類の活性上昇はケヤマハンノキに典型であるが葉の窒素含量が増加して、植食者への感受性が増加することがある(Koike et al. 2005)。一方、植生レベルではハンノキ類やマメ科植物の存在によって周囲の植物の成長に影響することが示唆された(Koike 1993)(下図)(被食防衛へ)。また、根系と根圏の生物学的解析は、元北大北方生物圏フィールド科学センター・研究員の里村多香美博士(現・香川大学農学部小林剛研究室所属)によって進展中である。

温暖化条件で生育したイヌエンジュと根粒 ケヤマハンノキとの混植(窒素の有無処理)

森林管理 †

個体間の干渉としての保育効果が温暖化低減に関わる活動として期待されている。京都議定書では、1990年以降に森林管理(除間伐・枝打ち等)がなされた森林はCO2削減に貢献していると見なす。しかし、国によっては(境界が定かでなく)森林の定義すら不明確であり、我が国では単位面積当たりの炭素固定量の目安を比重に求めているが、その比重(g/m3)を針葉樹は0.4、広葉樹は0.6として計算するなど、生物学的な意味づけが乏しい印象を持つ。

【引用文献】 †

- Acock, B. and Allen Jr., L.H. (1985) Crop responses to elevated carbon dioxide concentrations. USDE DOE/ER-0238: 53-97.

- Aoki, M. and Yabuki, K, 1977. Studies on the carbon dioxide enrichment for plant growth. VII. Changes in dry matter, production and photosynthetic rates of cucumber during carbon dioxide enrichment. -Agrie, Meterol. 18: 475-485.

- Eguchi, N., Morii, N., Ueda, T., Funada, R., Takagi, K., Hiura, T., Sasa, K. and Koike, T. (2007/8) Changes in petiole hydraulic structure and leaf water flow in birch and oak saplings in an enhanced CO2 environment. Tree Physiology (n press)

- Fukatsu, E., Watanabe, Y. and Funada, R. (unpublished)

- Hättenschwiler, S., Schweingruber, F.H. and Körner, Ch. (1996) Tree ring responses to elevated CO2 and increased N deposition in Picea abies. Plant Cell Environ., 19: 1369-1378.

- Hida, T. (2007) Change in the light compensation point of deciduous broad-leaved saplings grown under elevated CO2. Msc Thesis of Graduate School of Agriculture, Hokkaido University.

- Koike, T. (1993) Ecophysiological responses of the northern tree species in Japan to elevated CO2 concentration and temperature. In Oshima, Y. ed., First IGBP symposium, Waseda Univ., pp.425-430, JSPS.

- Koike, T. (1995) Effects of CO2 in interaction with temperature and soil fertility on the foliar phenology of alder, birch, and maple seedlings. Can. J. Bot., 73: 149-157.

- Koike, T., Kohda, H., Mori, S., Takahashi, K. Inoue, M.T. and Lei, T.T. (1995) Growth responses of the cuttings of two willow species to elevated CO2 and temperature. Plant Species Biol., 10: 95-101.

- 小池孝良 (2004) 温暖化現象と植物の生育、植物生態学(甲山隆司編著)、朝倉書店、東京、361-391.

- 小池孝良 (2006) 地球温暖化と植物の応答(伊豆田猛 編著)、植物と環境ストレス、コロナ社、東京、88-144.

- Koike, T., Shibata, T., Lei, T.T., Matsuki, S., Tobita, H., Kitao, M., Yamashita, N., Quoreshi, A.M. and Maruyama, Y. (2005) Characteristics of defense chemicals of mountain alder seedlings raised under elevated CO2 and nitrogen supply. Phyton (Horn, Austria) 45: 163-168.

- Lemon, E.R. (1983) CO2 and plants. AAAS selected symposium 84, Westview Press, Colorado. pp.280

- Medlyn, B. E. et al. (1999) Effects of elevated [CO2] on photosynthesis in European forest species: a meta-analysis of model parameters. Plant, Cell Environ., 22: 1475–1495.

- Oikawa, T. (1986) Simulation of forest carbon dynamics based on a dry-matter production model. III. Effects of increasing CO2 upon a tropical rain forest ecosystem. Bot. Mag. Tokyo 99: 419-430.

- Saxe, H., Ellsworth, D.S. and Health, J. (1998) Tree and forest functioning in an enriched CO2 atmosphere. New Phytol., 139: 395-436.

- Tissue, D.L. and W.C. Oechel. (1987) Physiological response of Eriophorum vaginatum to field elevated CO2 and temperature in the Alaskan tussock tundra. Ecology. 68: 401-410.

- Yazaki, K., Maruyama, Y., Mori, S., Koike, T. and Funada, R. (2005) Effects of elevated carbon dioxide concentration on wood structure and formation in trees, Plant responses to air pollution and global change. (eds. Omasa, K. Nouchi, I. De Kok, L J.), Springer Tokyo, pp 89-97.

- Zeiger, E., Farquhar, G. and Cowan, I. [eds.] (1987) Stomatal Function. Stanford University Press, California, U.S.A.

up †

森林生理生態へ戻る

![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)