家畜栄養生理学実験2014

前半ではヒツジを、後半ではラットを用いて、動物が摂取した飼料がお腹の中でどう代謝されていくのかを考えます。

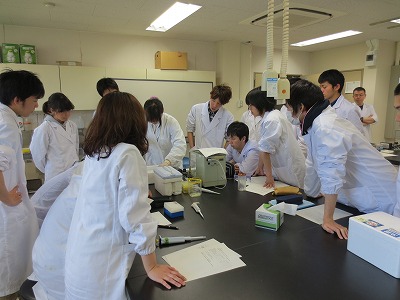

このページでは、慣れない実験に戸惑いながらも、がんばる初々しい3年生の模様をお伝えします。

第7回 Real‐time

PCRによる繊維分解菌と可溶性糖類利用菌の定量

前半のウシ(ルーメン)編では、粗飼料を多給した区と濃厚飼料を多給した区を設定し、それらの飼料がお腹の中でどのように分解・発酵されていくのかを見ていきます。

これまでの実験では、粗肥料と濃厚飼料のバランスを変えると、短鎖脂肪酸、糖類分解酵素活性に違いが出ることを確認しました。これは、それぞれの飼料分解に関与するルーメン細菌の種類が異なるためです。

今回の実験では、ルーメン内で代表的な繊維分解菌、可溶性糖類利用菌および総細菌をReal‐time PCRにより定量し、それぞれの細菌種の動態をモニターしました。

|

リアルタイムPCRで使用するマイクロプレートに分注する行程をM1武田が見本で行っています。 みなさん真剣に見て学んでいます。 |

いざ実践です! |

|

ウェルを間違えないように注意しながら分注しました。 |

1μLを正確に入れる作業は難しいですね。 |

|

機械にかけている間、リアルタイムPCRの原理の説明を受けているところです。 |

各班のデータが出そろいました!予想通りの結果が得られたのでしょうか? |

今回の栄養生理学実験は以上です。

次回は前半の実験のまとめとして各班でプレゼンテーションを行った様子を、お伝えします。

それでは、次回もお楽しみに!

(担当:岩橋)