![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

変動環境下(CO2増加による温暖化と窒素沈着量の増加する環境)での森林管理を行う基礎データを収集している。その目的は、もちろん人類の生存基盤としての森林の保全である。そして、強く願っていることは木材生産を持続的に行うための科学的根拠を得る事にある。詳しくは以下の「木材生産と生理生態研究の意義」にて主張している。

●●以下、右端の矢印(↑)をクイックするとページのトップへ移動します●●

各種環境と樹木とその集団の成長との関係を解明し、森林育成と森林生態系修復の基礎学となる体系を森林生理生態学と呼ぶ。動物学を基礎に発展してきた体系では、体内の応答を重視した環境生理学(植物では生態生理学)という概念があり、固着性を特徴とする植物では、より環境を重視して生理生態学の体系が進展してきた。

私たちの森林生理生態学へのアプローチは、樹木の光合成活動を縦軸に森林動態解析を横軸として樹木の成長から森林の発達へ迫るように心がけている。それは光合成産物がどのように分配されるか、という見方と考え方である。タワー観測を通じて初めて認識できた森林環境形成作用(「森林は環境を自ら造る」)と植物の環境応答のデータを連動させる概念図(schema)を得た。下左図は、1990年以降蓄積してきた森内微気象と樹木の個葉レベルの生理解剖学的データの連携である(Koike et al. 2001)。

左図:森林樹木の生活史の各段階における環境要因。この図は職を得て以来、影響を受け続けている中静(淺野)透氏の総説(Nakashizuka 2001)を基礎に小池・中静(2004)として公開した。中静氏の学問を良く知るためには「森のスケッチ」の一読をお勧めする。

右図:初めて図にした林内微気象のデータ。光の垂直変化は葉量の垂直変化と同じであり、タワーに登ると体感できる。一方、CO2濃度の変化は見えないが、あまりに動的であった。赤の矢印が示すように、林床近くはとっくに2040年以降のCO2環境であるが、樹冠では(晴天日ではなく)薄曇り日には320ppm以下に低下していた。周囲の大気より約70ppmも低いCO2濃度であり、野外での光合成機能の活動の結果を実感した(Koike et al. 2001、小池ら 2004)。

人為攪乱(=森林域の改変;degradation)や台風など自然攪乱の結果、森林面積が減少し期待した森林へと誘導できずに「荒廃地」となった土地が多く存在する。さらに特殊土壌(強酸性土壌・蛇紋岩土壌・塩類化など)地帯での緑化が切実な課題として迫っている。森林生理生態学の使命の一つには、この荒廃地の再生を目標として生態系修復を成功する体系の構築がある。 ここで、2002年までの理念と成果の一部は、良き仲間、北尾光俊氏・香山雅純氏とともに根の研究会の雑誌「根の研究」に「変動環境下における冷温帯樹木の根系の発達と成長」としてまとめた。この研究をまとめた背景にはIGBP(1998)が指摘した「ARD方式」がある。

森林には各種機能の発揮が求められている。木材生産機能だけを見ても、短く見積もっても針葉樹で30〜40年、銘木とされる広葉樹では100〜200年の生産期間が必要とされる。しかし、産業革命まで約2000年に渡って300ppm以下で安定していた大気CO2濃度は、既に380ppmを越えた(ハワイ・マウナロア)。さらに窒素沈着量も刻々と増加してきた(柴田2004)。この変動し続ける生産環境への森林生態系としての応答を考慮せねばならない。

左写真:銘木市のウダイカンバ(心材の割合が大きく美しいピンクの個体はマカバと称される)

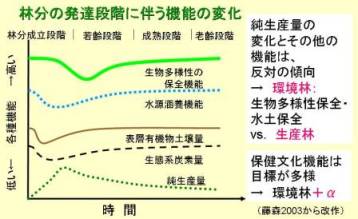

右図:森林の発達段階と機能。CO2固定機能は若齢林に期待される(Kira & Shidei 1968)(藤森 2003)

長期に渡る樹木の生育期間の変動環境(=生産無機環境)を考慮した造林学が求められる。1989年に米国・Duke大学のPhytotron(人工気象室)を訪問し、変動環境(高CO2+窒素沈着)に対し、森林植物がどのように応答するのかを明らかにすることは、自然環境を保全し人類の生活環境を健全に保つためにも必要不可欠であると確信した。もちろん生物ストレスも考慮せねばならない(被食防衛)。

私たちは野外実験と制御環境を利用して、大気CO2濃度の上昇や窒素沈着、特殊土壌に対する森林植物の応答を、北大北方生物圏フィールド科学センターFSCや森林総合研究所などとも協力しながら研究を進めている。また、近年では世界レベルで問題となっている山火事跡地の再生メカニズムの生理生態学(森林環境修復へジャンプ)や侵入種の制御に関する研究をニセアカシアをモデルとして生態学生理的手法(後述)を用いて研究を始めている(チーム:唐木貴行、松並志郎、兼俊壮明、金容ソク各氏+森林生態系管理学研究室、北大FSC札幌林・秋林幸男、中川林・門松昌彦、天塩林・野村睦、檜山研究林の各氏)。

&ref(): File not found: "マカバ皮目.jpg" at page "森林生理生態"; &ref(): File not found: "プラス・マイナス木.jpg" at page "森林生理生態";

左図:将来の衰退木を「皮目」から推定する。生理解剖学の裏付けの弱いことが弱点。

右図:プラス木は銘木候補であるがバイオマス生産には不適な個体。一方、マイナス木はバイオマス生産に適した「プラス木」。これはMS理論(1953年に発表されたMonsi−Sakekiの生産構造図の広葉型とイネ科型に対応)からも自明。高密度生産に対応できる。

&ref(): File not found: "トド・セン.jpg" at page "森林生理生態"; &ref(): File not found: "RLタモ・セン枝.jpg" at page "森林生理生態";

トドマツ人工林に侵入したハリギリ個体群(天塩林・タンタ) 相対的光量とヤチダモ・ハリギリの伸長成長・分枝(Y)

分枝できる光環境として、相対的光量20%以上を実現できるかどうかが有用材生産の鍵である(Koike et al. 1998)。これは原田泰博士によって提示された(1954年)更新が行われる光環境の基準でもある(RL:5%>で針葉樹、10%>で多くの広葉樹、20%>大部分の樹種の更新が維持される)(小池 1993)。しかし、永らく林床や光環境の悪い条件で生存してきた個体は、根系の発達が悪いし、葉は前形成(predetermination)によって光環境の突発的変化には応答できないために(Koike et al. 1997)、せっかく更新してきた個体が枯れる事になる。また、呼吸のバランスも究明すべき課題であろう。

もう1つは、上層木の樹冠下に入るまでに更新稚樹にとっての光環境を改善すべきである。上層木の樹冠下は最も暗いからである。林内における2度の被圧である。ササの優占する多雪地帯では、株近くは地下茎が侵入できないため発芽のsafe siteなので、更新はしやすいが数年で上層木の樹冠下に入って枯死するのである(矢島1982、石塚ら1985)。

新・生物多様性国家戦略(2002年)は1995年版を基礎に採択された。この「戦略」には「3つの危機、4つの理念、7つの取り組み」(*)が掲げられ、それらの具現化には「自然再生推進法」を初めとする法律が整備されつつある。これらの中に、生物多様性の保全が謳われており、まさに林学が導入されて以来、追求してきた森林管理(→領主が狩猟・収穫を得る山造り)の理念が21世紀に国民の手に届く時代が到来した。 工事中