![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)

変動環境下(CO2増加による温暖化と窒素沈着量の増加する環境)での森林管理を行う基礎データを収集している。その目的は、もちろん人類の生存基盤としての森林の保全である。そして、強く願っていることは木材生産を持続的に行うための科学的根拠を得る事にある。詳しくは以下の「木材生産と生理生態研究の意義」にて主張している。

これらの具現化には、すざましい勢いで進行している地球環境の変化を考慮した生物生産学である造林学の展開が求められている。この道筋は、伊豆田猛氏の編集による「植物と環境ストレス:コロナ社」と武田・占部編著による「地球環境と生態系:共立出版」に紹介した。●●以下、右端の矢印(↑)をクイックするとページのトップへ移動します●●

各種環境と樹木とその集団の成長との関係を解明し、森林育成と森林生態系修復の基礎学となる体系を森林生理生態学と呼ぶ。動物学を基礎に発展してきた体系では、体内の応答を重視した環境生理学(植物では生態生理学)という概念があり、固着性を特徴とする植物では、より環境を重視して生理生態学の体系が進展してきた。

私たちの森林生理生態学へのアプローチは、樹木の光合成活動を縦軸に森林動態解析を横軸として樹木の成長から森林の発達へ迫るように心がけている。それは光合成産物がどのように分配されるか、という見方と考え方である。タワー観測を通じて初めて認識できた森林環境形成作用(「森林は環境を自ら造る」)と植物の環境応答のデータを連動させる概念図(schema)を得た。下右図は、1990年以降蓄積してきた森内微気象と樹木の個葉レベルの生理解剖学的データの連携である(Koike et al. 2001)。

左図:森林樹木の生活史の各段階における環境要因。この図は職を得て以来、影響を受け続けている中静(淺野)透氏の総説(Nakashizuka 2001)を基礎に小池・中静(2004)として公開した。中静氏の学問を良く知るためには「森のスケッチ」の一読をお勧めする。

右図:初めて図にした林内微気象のデータ。光の垂直変化は葉量の垂直変化と同じであり、タワーに登ると体感できる。一方、CO2濃度の変化は見えないが、あまりに動的であった。赤の矢印が示すように、林床近くはとっくに2040年頃のCO2環境であるが、樹冠では(晴天日ではなく)薄曇り日には320ppm以下に低下していた。周囲の大気より約70ppmも低いCO2濃度であり、野外での光合成機能の活動の結果を実感した(Koike et al. 2001、小池ら 2004)。学生時代は比較のために光合成速度は300ppmに換算する(戸塚 1966)事になっていたが、今は390ppmになってしまった。

人為攪乱(=森林域の改変;degradation)や台風など自然攪乱の結果、森林面積が減少し期待した森林へと誘導できずに「荒廃地」となった土地が多く存在する。さらに特殊土壌(強酸性土壌・蛇紋岩土壌・塩類化など)地帯での緑化が切実な課題として迫っている。森林生理生態学の使命の一つには、この荒廃地の再生を目標として生態系修復を成功する体系の構築がある。 ここで、2002年までの理念と成果の一部は、良き仲間、北尾光俊氏・香山雅純氏とともに根の研究会の雑誌「根の研究」に「変動環境下における冷温帯樹木の根系の発達と成長」としてまとめた。この研究をまとめた背景にはIGBP(1998)が指摘した「ARD方式」がある。

これまで、中国東北部ではグイマツ人工林の生産力調査を農学部「姉妹校」東北林業大学(ここからは客員教員を2度に渡って招聘)と、ロシア・シベリアでの調査は北大北方生物圏フィールド科学センターの部局間提携機関としてV.N.Sukachev森林研究所(ここからは客員教員を3度に渡って招聘)との共同研究を実施した。最近では、極東の森林管理に関連して、ロシア・極東部のアムール州・ブラガベシェンスクの極東農業大学土壌科学分野と共同で、また、韓国北東部の春川(Chungchon)にある姉妹校・江原大学校山林科学大学(李 明鐘教授ら)と山火事後の再生試験を行っている。特にロシア極東での調査には、地元の日系企業(J&B社)などの理解を得てプロジェクトが進行中である。政情の不安定な地域では、先行する皆さんのお力添えが不可欠であると痛感している。

また、マレーシアでもサラワク森林局との共同研究として焼き畑跡地の再生事業を行ってきた。マレーシア森林局の種苗課からは責任者を招待して、天塩研究林での山事後の森林再生現場を利用した指導も行った。これらは北大の進めるサステイナビリティ・ガバナンス・プロジェクトSGPとして教育研究を行っている。

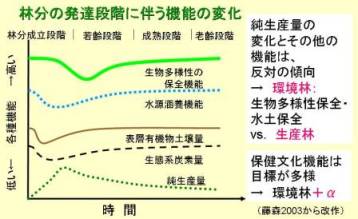

森林には各種機能の発揮が求められている。木材生産機能だけを見ても、短く見積もっても針葉樹で30〜40年、銘木とされる広葉樹では100〜200年の生産期間が必要とされる(銘木マカバの生産には200年を要する;下左図)。しかし、産業革命まで約2000年に渡って300ppm以下で安定していた大気CO2濃度は、既に380ppmを越えた(ハワイ・マウナロア)。さらに窒素沈着量も刻々と増加してきた(柴田2004)。この変動し続ける生産環境への森林生態系としての応答を考慮せねばならない。この理念は「植物と環境ストレス:コロナ社」に紹介した(温暖化応答へ)。

左写真:銘木市のウダイカンバ(心材の割合が大きく美しいピンクの個体はマカバと称される)

右図:森林の発達段階と機能。CO2固定機能は若齢林に期待される(Kira & Shidei 1968)(藤森 2003)

長期に渡る樹木の生育期間の変動環境(=生産無機環境)を考慮した造林学が求められる。1989年に米国・Duke大学のPhytotron(人工気象室)を訪問し、変動環境(高CO2+窒素沈着)に対し、森林植物がどのように応答するのかを明らかにすることは、自然環境を保全し人類の生活環境を健全に保つためにも必要不可欠であると確信した(例えば、戸塚・木村 1973)。もちろん生物ストレスも考慮せねばならない(被食防衛)。

私たちは野外実験と制御環境を利用して、大気CO2濃度の上昇や窒素沈着、特殊土壌に対する森林植物の応答を、北大北方生物圏フィールド科学センターFSCや森林総合研究所などとも協力しながら研究を進めている。また、近年では世界レベルで問題となっている山火事跡地の再生メカニズムの生理生態学(森林環境修復、火災実験、人工林の機能へジャンプ)や侵入種の制御に関する研究をニセアカシアをモデルとして生態学生理的手法(後述)を用いて研究を始めている(チーム:唐木貴行、松並志郎、兼俊壮明、金容ソク各氏+森林生態系管理学研究室、北大FSC札幌林・秋林幸男、中川林・門松昌彦、天塩林・野村睦、檜山研究林の各氏)(保全生態へジャンプ)。

1989年、米国Duke Phytotron(人工気象室)を訪問したことが高CO2関連の実験を行うきっかけとなった(下図左)。「世界一の施室を見学にきた」と言ったところ、所長のB.Strain教授は「世界一は筑波の国立環境研究所にある」と、写真を見せられたが、「成果は我々が一番だ」と言われたことが印象に残っている。彼の好意でDuke Botany博士課程の学生とのゼミの相手をさせて頂き、1991年の第一回IGBPでの話題紹介(Koike 1993)、1993年のIBC(国際植物学会)では高CO2関係のシンポジュウムをSDSU(サンディエゴ州立大学)のW.Oechel教授と共に企画・実行できた。

Duke Phytotronと若きB.Strain教授 Duke大学の世界最大のFACEシステム(テーダマツ)

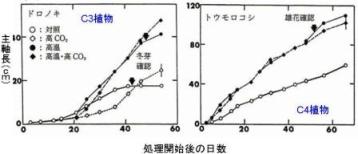

さいわい森林総研北海道支所にはOB坂上幸雄博士の創設された生物環境調節実験室(下図左)があり、制御機器の山武KKでも評価の高い技師・上田龍四郎氏(最近はVissalaでも取り上げられた(Eguchi et al. 2005))の設計によるCO2制御を行い、C3とC4植物の比較研究から着手した(下図右)。この時に、当時の育林部長であった森徳典博士から、実験は栄養環境で決まることの指摘を受けた。研究の本質である。改修工事を手がけて転勤したが、再びの北海道で森林総研との共同研究によってその能力を活用させて頂いている(温暖化応答;森林生理生態学へ)。

森林総研北海道支所の生物環境調節実験棟 C3(ドロノキ)とC4(トウモロコシ)植物の成長比較(小池ら 1991)

人工気象室での研究には人為が多く入り込む。野外での現象を説明するために様々な工夫がなされ、人工気象−OTC−FCAE−枝FACE-web・FACEへ「進展」した(小池ら1995)。天井の開いたOTC(Open Top Chamber)、長いフレームを利用したチェンバー(京大・堀江名誉教授、筑大・及川名誉教授)、1993年には風上からCO2を付加するFACEが導入され(Duke大演習林)、より自然に近く、より低価格での実験を目指してweb-FACEがスイスにて考案された(Pepin and Körner 2002)。

制御実験には様々な問題がある。例えばCO2と窒素の影響など2要因の実験を遂行するためには、機器の機差を考慮した統計処理を行うため、最低でも16基の施設が必要である。我が国でただ1つの施設は、転勤先の東京農工大学・戸塚教授の下で伊豆田博士とともに作成し、その後転勤となった(下図左)。しかし、研究自体は伊豆田博士の指導学生、梅本美知子氏のブナに対するO3とCO2付加実験として連合大学院の施設で実施した(下図右; Umemoto et al. 1998)。

東京農工大学ファイトトロン(欧米に対抗できる施設) ブナ稚樹へのオゾン暴露(連合大学院の施設)

2001年10月、東京で開催された日米会議にて、Duke大学のR.Oren教授からの指摘によってFACE(開放系大気CO2増加)実験(Free Air CO2 Enrichment)を開始した(高木・小池 2002)。さいわい文科省のRR2002が採択され、5年間に渡って2040年頃を想定した500ppmでの落葉樹モデル群落の成長を多面的に解析する事ができた。この施設は制御方法が優れている点から、制御機器メーカーからも注目された(山武ニュース、Eguchi et al. 2005)。このFACEは小型であるが火山灰土壌を用いた点、11樹種を対象にした点、1年生の材料からCO2付加処理を行った点で新しい発見が期待される(下図右)。施設は小池がPDFを勤めたスイス連邦国立チューリッヒ理工科大学(ETH)林業研究所(現在WSL;Wald, Schnee und Landschaft)の考案による山岳FACE(下図左)を上田技師と共に改良した日本独自のシステムである。先行したRice-FACEとほぼ同様の能力を発揮した(高木ら 2004)(温暖化応答へジャンプ)

スイス理工科大学山岳FACE(ボンベはヘリで運搬) mini-FACEでの経時変化とFACE内部(ライゾトロンにて根を観測)

【参考文献】

職を得て従事したのは農水省大型別枠研究「バイオマス変換計画」。健康に良い?牛肉生産のためにシラカンバを牛の餌とするための特性解明と生産量予測・推定であった。密度−材積(Y-D)曲線から最適生育密度を探る「平均値」の世界であり、大学院時代(穂積研)に横目で見ていた内容である(Yoda, K., T. Kira, H. Ogawa and K. Hozuimi. 1963. Self-thinning in overcrowded pure stands・・・ )。並行してミズナラを中心とした有用広葉樹(北海道ではウダイカンバ、ミズナラ、ハリギリ、ハルニレ、ヤチダモに注目)の生産も隣の研究室では取り組んでいた。上司(造林OB坂上幸雄氏)の勧めで、このウダイカンバとも取り組むことになった。ダケカンバとともに(Koike 1995)。学生時代から感じていた(平均値)の森林管理への疑問から、個体レベルへのアプローチへ移動した時である(銘木生産へジャンプ)。

北海道の総面積の71%に当たる554万haが森林面積であり、このうち人工林は151万haである(全国の森林面積は約2512万ha、人工林は1036ha)。面積としては森林面積の1/5程度であるが、木質資源生産にとって量的生産には人工林は不可欠であり「経済のグローバル化・資源戦略」に立ち向かうことができるのは人工林であろう。北海道では1代目造林地が収穫期を迎え、期待される人工林像も議論されてきた。多層林への期待も大きい。

生物生産には「平均値」的研究の成果が重用され、各種の優れた研究成果が提示されてきた。しかし、トドマツを中心に針葉樹材の価格の低迷は、この20年間改善されていない。しかし、初代・新島教授らが植林されたトドマツ人工林も見事な山へ導かれた。一方では、地球温暖化低減に貢献できるグイマツF1・グリームなど着々と資源管理の基礎が構築されている。これらの人工林には、温暖化低減のために各種機能が期待されているが、詳細は「人工林の機能」を参照していただきたい。

天塩研究林(30年生アカエゾマツ人工林) カラマツ材の持続的生産にはカラマツ跡地にも...

新・生物多様性国家戦略(2002年)は1995年版を基礎に採択された。この概要は「いのちは創れない」に詳しい。この「戦略」には「3つの危機、4つの理念、7つの取り組み」(*)が掲げられ、それらの具現化には「自然再生推進法」を初めとする法律が整備されつつある。これらの中に、生物多様性の保全が謳われており、まさに林学が導入されて以来、追求してきた森林管理(→領主が狩猟・収穫を持続的に得るための山造り)の理念が21世紀に国民の手に届く時代が到来した。

北大キャンパスには外来種(侵入種)が多く見られる。これは大学開設の方針にも依るであろう。農林業の進展を導入育種によって進める機運を先取りしていた。農学部の周辺にもシンジュノキ、ニセアカシア、アカナラなど、すっかり「なじんで」いる。これらの中には、北海道植生学の祖・舘脇操博士と親交のあった林木育種の指針を導入したスウェーデンのリンキスト博士(内田 1955)の足跡、カバノキ属も多い。しかし、近年、生態系保全の視点からもニセアカシアをはじめ外来種問題として、深刻な話題が身近になってきた。この森林の保全生態を森林生理生態学的視点からの研究を進めている(保全生態へジャンプ)。

農学部南棟を見る(右手シンジュノキ;中央ニセアカシア) 法面を被うニセアカシア

【参考文献】

◎ 研究紹介・森林生理生態学へ戻る