![]() 先端研究拠点事業としての全期間を通じた交流目標

先端研究拠点事業としての全期間を通じた交流目標

本交流事業ではドイツの陸域生態系の物質循環に関する研究者と協力し、ロシア人研究者も含めて、シベリア永久凍土の森林地帯の炭素、窒素の循環と収支の広域評価を研究する。

IPCCによれば、同地帯は、今後100年間に気候変動の影響を最も強く受けると予想され、かつ現在、森林火災など森林攪乱が頻発し、温室効果ガスの吸収源から発生源へ変わることが懸念されており、次世代へ向けたその保全、再生の戦略を明らかにする。

地理情報システムを活用し、研究対象エリアを順次拡大し、情報をインターネットに公開することにより、協力研究機関の参加を増やし、将来的にはシベリア東西南北のトランセクト研究により、シベリア永久凍土地帯をすべて網羅できる情報交換体制を整える。

![]() 共同研究

共同研究

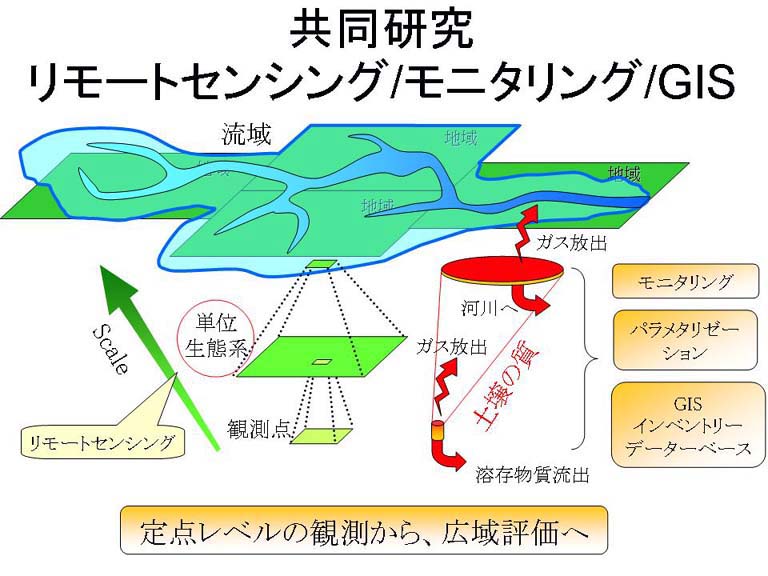

東シベリアはヤクーツクの極寒地生物問題研究所、西シベリアはクラスノヤルスクのスカチェフ森林研究所を研究基地にして、ガス態、溶存態、有機態、無機態といろいろな形態変化を起こす炭素と窒素の動態を測定する。

ドイツ側と協力して両地域の森林、草地、湿地生態系および森林攪乱地に定点観測点を設け、凍土の融解による活動層の深度の季節変化、土壌水分、土壌温度の変化を測定するとともに、植物や微生物の活動に伴って生じる生態系の炭素と窒素の循環量、土壌から放出される温室効果ガス量の測定を行い、土壌水分、土壌温度によりそれらの動態を回帰し、生態系による違いを把握する。

両地域の小流域において、凍土の融解に伴う土壌から河川や湖沼へ流出する炭素と窒素の流出量を測定し、森林の面積割合や、森林の質の違いとの関係を求める。

融雪が始まる5月上旬から観測を開始し、降雪がある9月中旬まで観測を続ける。

凍土が融け活動層が深くなる7月から8月には、土壌調査、植生調査を行い、サンプルを採取し、土壌、植物中の炭素と窒素の蓄積量を求め、炭素と窒素の形態変化に関わる微生物活性を調べる。

これまでのデータを含めてデータベースのフレームを作成し、両地域全域にわたる定量的広域評価を行うための地理情報システムの構築に取り組む。

以上の結果から、森林攪乱による永久凍土の破壊がもたらす環境変動の兆候の広域評価への筋道をたてる。

日本側は独自に、2005年4月初旬に本年度事業全般についての打ち合わせを行い、5月下旬に計画発表会を開催し、2006年年3月初旬に成果検討会を開催する。

![]() セミナー

セミナー

採択後、ただちにクラスノヤルスクでドイツ側の主催で、ロシアの研究者とともにワークショップを行い、今後の共同研究の枠組みとして、シベリア全域にわたる生態系の炭素蓄積量の把握、永久凍土破壊によるガス放出と水質変化を測定しその広域評価を行うために、地理情報システムを充実させることを確認するとともに、今後の研究推進のために、これまでの研究成果を整理するシンポジウムを札幌で開催することとした(2005年3月16-18日)。

それに基づき、11月29日から30日に札幌において、シンポジウム「シベリア永久凍土の破壊に伴う環境変動の兆候」を開催する。ロシア人の専門家4名を招聘し、ドイツ側研究者6名、日本側研究者5名とともに基調講演を行い、引き続き一般講演を予定している。その成果を出版するとともに、シンポジウムの概要はホームページに公開する。また、12月1日から3日にかけて専門に基づく分科会(永久凍土、土壌有機物、河川流出、物質循環)を開催し、招聘したロシア人研究者と議論を深める。

![]() 研究交流

研究交流

大学院生、ポスドク研究者を含めてドイツを訪問し、とくにリモートセンシングと地理情報システムの構築、永久凍土の成因と衰退、温室効果ガスの生産に関わる微生物特性に関する研究について積極的に情報交換する(2005年6月、10月、2006年2月)。シンポジウムの際に来日するドイツ側研究者と専門に応じて情報交換を行う。