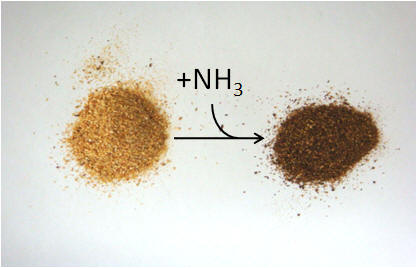

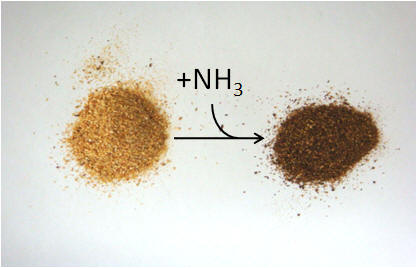

図1. アンモニア吸着木粉を作成するチャンバー

金属製の容器(写真上)に木粉(カラマツ)を入れ、攪拌棒付きの蓋(写真中)をつけ密封し、液化アンモニアを注入する。撹拌することで均一にアンモニアを吸着させる。出来上がった改質木粉が右側(写真下)。

有機性廃棄物の作物生産における利用に関する研究

農業において有機物は土壌改良材や養分源として広く使われている。一方、木質系廃棄物に関してはこれまで農業における利用が限られており、その利用促進が求められている。しかし木材破砕物には窒素がほとんど含まれておらず、そのまま土壌に施与した場合、窒素飢餓を引き起こし作物に対して悪影響を及ぼす恐れがある。そこで、アンモニアガスを木粉に吸着させることにより(図1)、作物生産における有効性を高める試みを道林産試験場などとの共同研究で行っている。本研究では、主として窒素養分としてのアンモニア吸着木粉の効果を明らかにするため、イネ科作物を用いて作物の窒素吸収ならびに土壌養分・土壌微生物叢の動態に及ぼすアンモニア吸着カラマツ木粉の効果を解析することを目的としている。

図1. アンモニア吸着木粉を作成するチャンバー

金属製の容器(写真上)に木粉(カラマツ)を入れ、攪拌棒付きの蓋(写真中)をつけ密封し、液化アンモニアを注入する。撹拌することで均一にアンモニアを吸着させる。出来上がった改質木粉が右側(写真下)。

研究では、イネ科作物であるソルガムとトウモロコシを用いている。木粉に吸着させたアンモニアの吸着力は非常に強く、簡単に溶出することはない。研究の結果、トウモロコシは吸着されたアンモニアを窒素養分として利用することはほとんどできなかったが、ソルガムでは利用することができた。その理由を明らかにするため、根圏微生物叢に注目している。

根圏微生物叢解析には特定のDNA断片を増幅し、DGGEなどにより違いを識別する方法がよくとられるが、本研究では根圏土壌の微生物群集構造をBiolog社のEcoPlateを用いて比較している。一枚のEcoPlateには32個のウェル(穴)が三反復で存在し、それぞれに異なる炭素基質が含まれている(ブランクとして何も含まないウェルが一つ)。これらのウェルに根圏土壌の懸濁液(1000倍、滅菌生理食塩水)を添加し、含まれる土壌微生物による各基質の資化能を炭素源消費により上昇する吸光度の変化から評価する。その資化能の違いから微生物の群集構造を推定することができる(図2)。

主成分分析による解析の結果、トウモロコシでは窒素源(硫安、牛糞、アンモニア吸着木粉、無窒素)により根圏土壌の微生物群集構造に大きな違いはなかったが、ソルガムでは窒素源により群集構造に違いが認められた。結果をよく見ると、土壌中の無機態窒素濃度によって大きく分かれており、ローディングプロットから土壌中の無機態窒素濃度が低い場合、ソルガム根圏ではフェノール化合物やポリマーを分解する能力の高い微生物叢になっているようである。アンモニア吸着木粉におけるアンモニアの結合先については解明されていないが、リグニンなどの難分解性化合物が予想されている。ソルガム根圏では窒素欠乏条件でリグニンなどの難分解性化合物を分解する微生物が繁殖し、そのことがアンモニア吸着木粉からの窒素獲得に寄与しているのかもしれない。(つづく)