図1. 元素集積プロファイルの異なるミヤコグサ変異体のリスト

数字は系統番号を示す。

元素の一斉分析(イオノミクス)を利用した研究

「イオノミクス(ionomics)」は、米国Purdue UniversityのDavid Salt博士らによって2004年に提唱されたオミクス研究のひとつである(Salt, Plant Physiol. 2004)。これは、ある生物に含まれる全ての元素の集合体(イオノームという)を体系的にプロファイリングするものであり、新しい解析手法として注目されている。イオノミクスでは高感度・広ダイナミックレンジ・多元素同時測定を可能にしたICP-MSやICP-OES等を活用し、様々な元素を網羅的かつハイスループットに分析する。これまでに、シロイヌナズナ、イネ、酵母における元素吸収・輸送に関する遺伝子経路を解明するための変異体獲得等を目的としたイオノミクス研究が精力的に行われ、データベースも整備されている(http://www.ionomicshub.org/home/PiiMS)。我々は2006年に日本で初めて本格的にイオノミクスを植物栄養学に導入した。

変異体を用いたイオノーム解析

すでに、マメ科モデル植物のミヤコグサに含まれる17元素を解析するために、一ヶ月で200系統の栽培から分析までを行うハイスループットなイオノーム分析法を確立し、 約2000系統のミヤコグサmutantから元素プロファイルの異なる系統を31系統得ている(図1)。これらの系統を利用することで、元素の吸収・輸送に関わる遺伝子を同定できる可能性がある。実際Mo吸収能が低い系統については、Moトランスポーターの一つに変異が起きていたことが分かっている。また、一つの系統で複数の元素の含有率が変化していることが多く、元素間の相互作用の存在が示唆される。

図1. 元素集積プロファイルの異なるミヤコグサ変異体のリスト

数字は系統番号を示す。

植物の進化とイオノーム

前述のミヤコグサ変異体の研究でもそうであるが、イオノミクスでは必須元素だけではなく、あらゆる元素が解析対象となる。植物は必須元素だけではなく、その他の元素も吸収するからである。我々のグループでは、様々な植物種の元素プロファイルを測定し、植物の元素吸収が進化と共にどのように変遷したかを研究している。日本各地から採取した様々な植物種の葉サンプルを分析することにより、ほとんどの元素で含有率の全変動の25%以上は科以上の系統分類によりコントロールされていることが明らかとなった(図2)。

図2. 葉元素含有率変動における系統学的要因(科以上)の寄与率

V、Al、Dy、Caなど多くの元素の集積が進化の影響を強く受けていることが示唆される。

具体的に解析データを見てみる。各分類グループの平均元素含有率から高い順に4つのグループを選び、周期表に当てはめてみた(図4)。結果、多くの同族元素で共通した分類グループが高い含有率を示した。すなわち、同族元素間で吸収・集積機構は共有されていることが示唆される。この仮説は元素間の相関解析によっても同様に支持される。

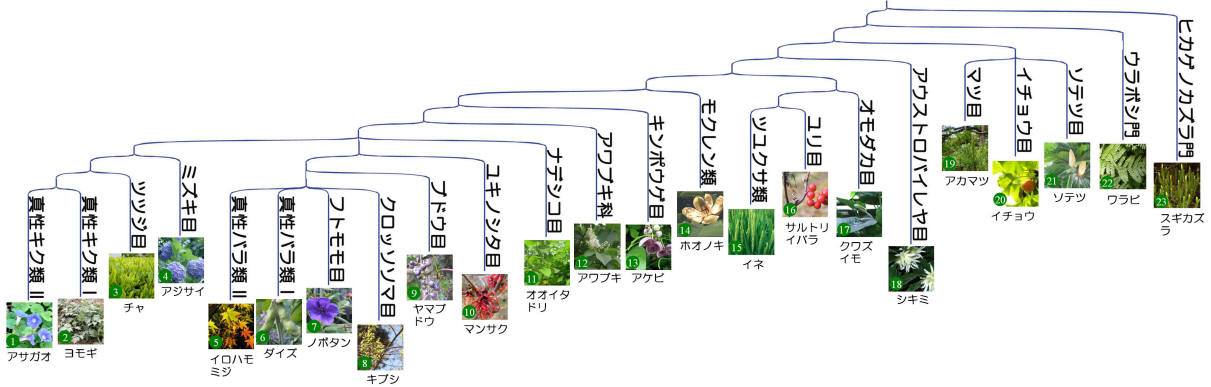

図3. 解析に用いた系統分類グループ

写真はそれぞれのグループを代表する植物種を示す。被子植物の分類はAPG II分類体系に基づく。

図4. 元素集積能の高い系統分類グループ

系統分類グループの平均元素含有率を求め、元素ごとに含有率の上位4グループを図示した。

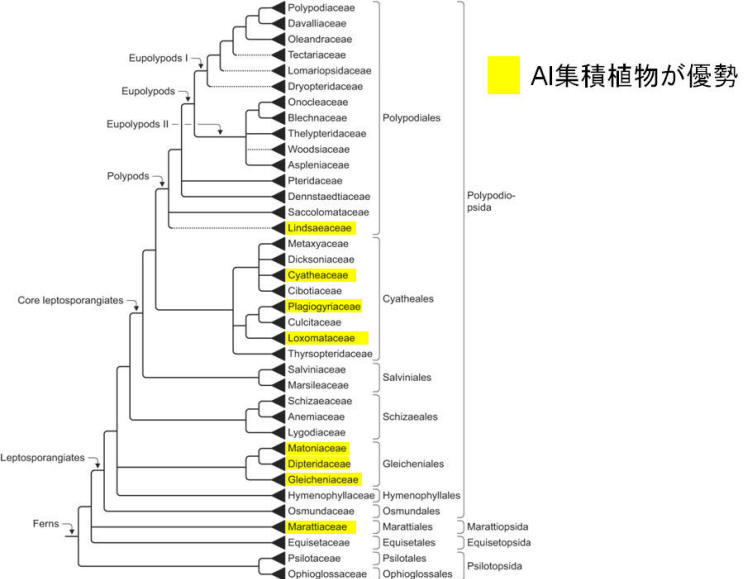

このように、植物の進化と元素集積特性は極めて深く関係していることがわかったが、逆に元素集積特性から植物の系統分類を考察することも可能であるかもしれない。今日では、植物分類における分子系統学の役割は大きくなっている(例えば被子植物ならばAPGII分類)。しかし分類がはっきりしない例も多くあり、元素集積特性解析はその分類に役立つかもしれない。一つ例を述べよう。ウルム大学のJansen博士と共同でシダのAl集積を調べたところ、目レベルである程度傾向がみられた(図5)。Cyatheales、Gelechieniales、MarattialesにAl集積種は集中しており、この結果は分子系統学を考慮した系統樹においても矛盾はない。しかしPolypodialesに属することが予想されるLindsaeaceaeという科(ブートストラップ値は低いため点線で表記されている)にもAl集積植物は多く見つかっており、Al集積という観点から言えばCyathealesのような目に近いのかもしれない。現在、北大植物園との共同研究で、北大植物園に生育する主要植物種(目標1000種程度)の元素プロファイリングを行っており、新たな成果が期待できる。

図5. シダの系統分類とAl集積植物の分布(Smith et al. (2006) の図に重ね書き)

点線はブートストラップ値が70以下を示す。

環境ストレス応答におけるイオノミクス

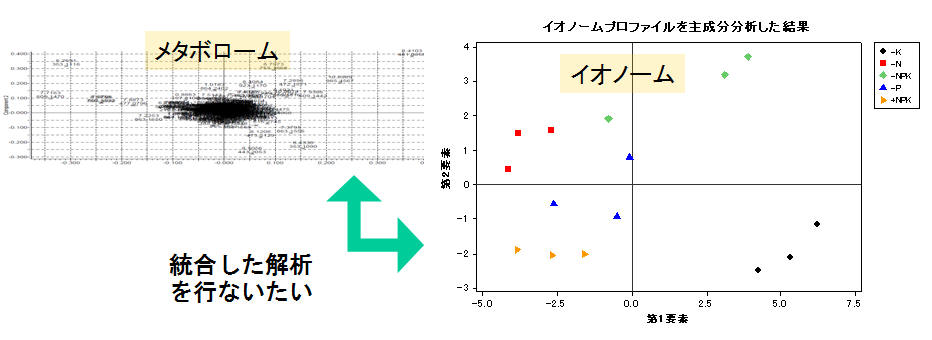

環境ストレス応答における遺伝子発現(ネットワーク)の解析にもイオノミクスは強力なツールとなることが期待されるが、これまでの研究例はほとんどない。また、植物の生育環境である土壌のイオノームと植物イオノームの関係についても報告がない。そこで、植物のイオノームを変化させる要因として養分欠乏および有害元素ストレスに注目し、イオノミクスを軸に他の技術を組み合わせ統合的に解析することにより、植物の環境ストレス応答における新たな知見を得ることを目指した研究も行っている。また、イオノミクスを近年植物生理学において発展目覚ましいメタボロミクスと統合させた解析も試みている。イオノームはメタボロームにおける無機サブセットという見方も可能であり、両者の融合は植物のストレス応答解析に革新をもたらす可能性がある。

図6. 窒素、リン、カリウム欠如処理を行った圃場で栽培した作物の葉に含まれる元素組成を変数として主成分分析を行った結果(右)

窒素、リン、カリウムといった元素は解析から除いているが、処理ごとに綺麗にプロットが分かれている。三要素欠乏により体内のイオンホメオスタシスに変化が起きており、これがストレスに対する代謝応答と関係しているのかもしれない。

作物の品質とイオノミクス

メタボロームは作物の品質を評価するうえで近年広く利用されているが、前処理やマーカーとなる化合物同定に時間がかかるなど困難な点も多い。一方、前述のようにイオノームはメタボロームの無機サブセットであるという考え方に加えて、独立栄養植物である植物の代謝全体にイオノームが影響を及ぼしている可能性もある。それ故、イオノーム解析を作物品質に適用した研究も行っている。これは食品会社との共同研究であり、原料作物の品質、育種と組み合わせた解析などを行っており、興味深い結果が出始めている。

ファイトレメディエーションや食の安全とイオノミクス

当研究室でのイオノミクス研究では、測定可能な全ての元素を対象としている。このため、様々な重金属等汚染土壌のファイトレメディエーションに適した植物種や、作物の汚染軽減のための情報を蓄積している。セシウム、ストロンチウム等の放射性同位体に関しても適用可能である。